○岐南町議会ハラスメント防止条例施行規則

令和7年3月21日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐南町議会ハラスメント防止条例(令和7年岐南町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、特別の定めのある場合を除くほか、条例で使用する用語の例による。

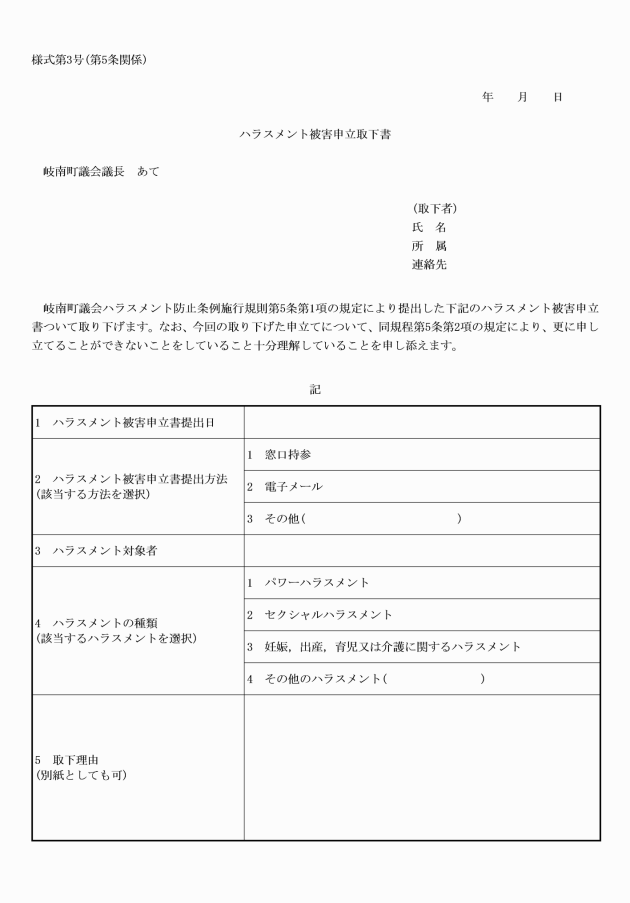

2 前項の規定により取り下げられたハラスメントについて、更に申し立てることはできない。

(1) 条例第11条第2項の規定により諮問され、委員会がハラスメント不認定の判断を行った申立て

(2) 条例第15条第1項の規定により公表を行った申立て

(3) 第7条第1項の規定により議長が確認をし、不受理の決定を行った申立て

(4) その他議長が当該申立てを取り下げることにより、ハラスメントの防止につながらないと判断する申立て

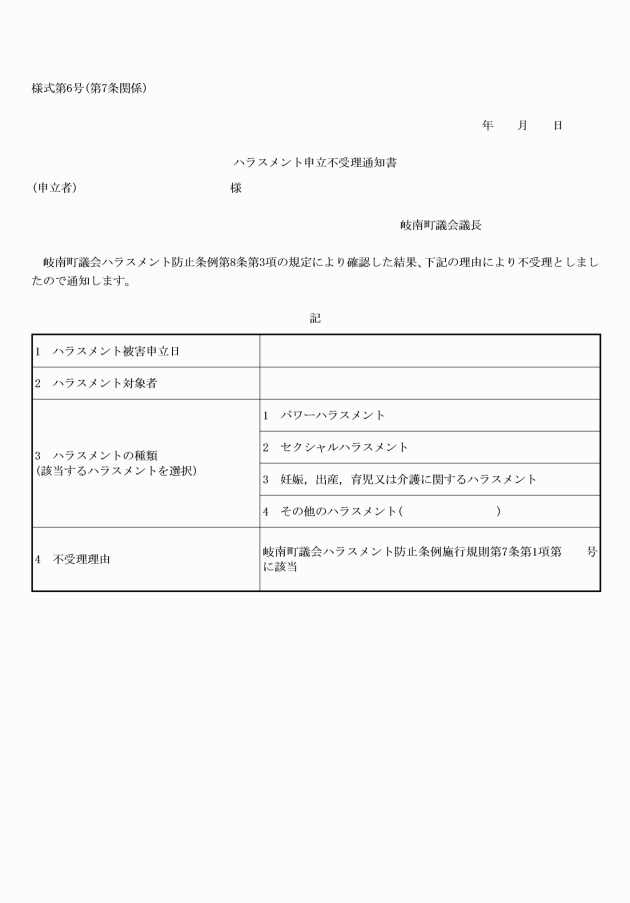

(1) 条例第3条の規定により適用範囲に該当しない申立て

(2) 条例第11条第2項の規定により委員会がハラスメントの認定又は不認定の判断をした事案と同一の事案に関する申立て

(3) 条例附則第2項の規定により適用区分に該当しない申立て

(4) 第5条第1項の規定により取り下げられた申立て

(5) 第3項に規定するハラスメント申立不受理通知書の事案と同一の事案に関する申立て

(6) 申立ての内容が具体性や客観性に欠け、十分な調査を行うために必要な事実の摘示がなされていない申立て

(7) 権利の濫用に該当する申立て

(8) 誹謗・中傷に該当する議員からの申立て

(9) その他議長が不受理相当と認める申立て

(委員会の組織)

第10条 委員会は3人以内の委員で組織する。

2 委員会の委員は弁護士によって組織する。

(委員会の委員長等)

第11条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故等があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

2 会議は、非公開とする。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長が決する。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明させることができる。

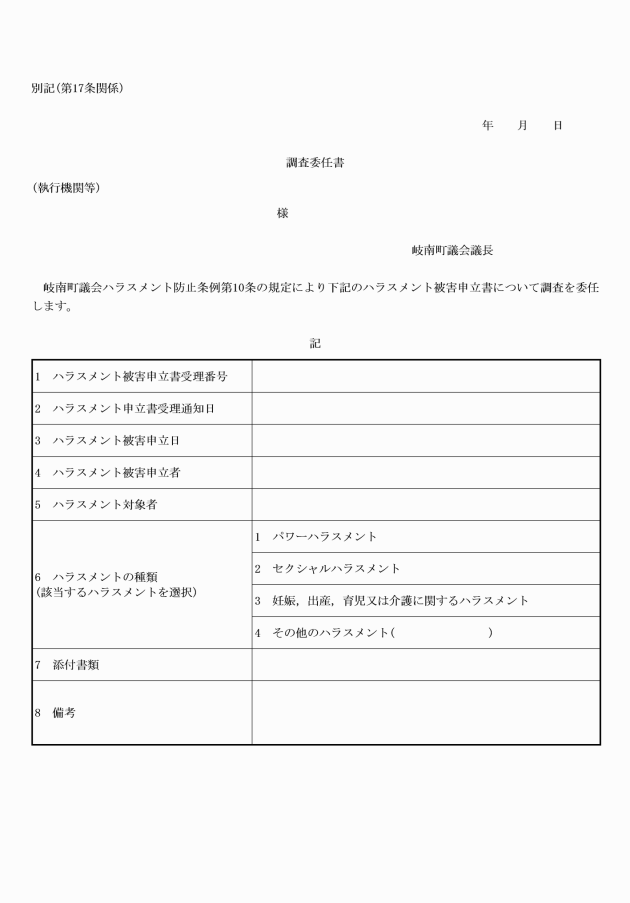

6 委員長は、条例第11条第3項の規定により、事実関係の調査について委任を受けた場合は、委員に個別の申立てに係る調査を行わせることができる。

7 前項の規定により、事実関係の調査について委任を受けた委員は、調査結果を委員会に報告するものとする。

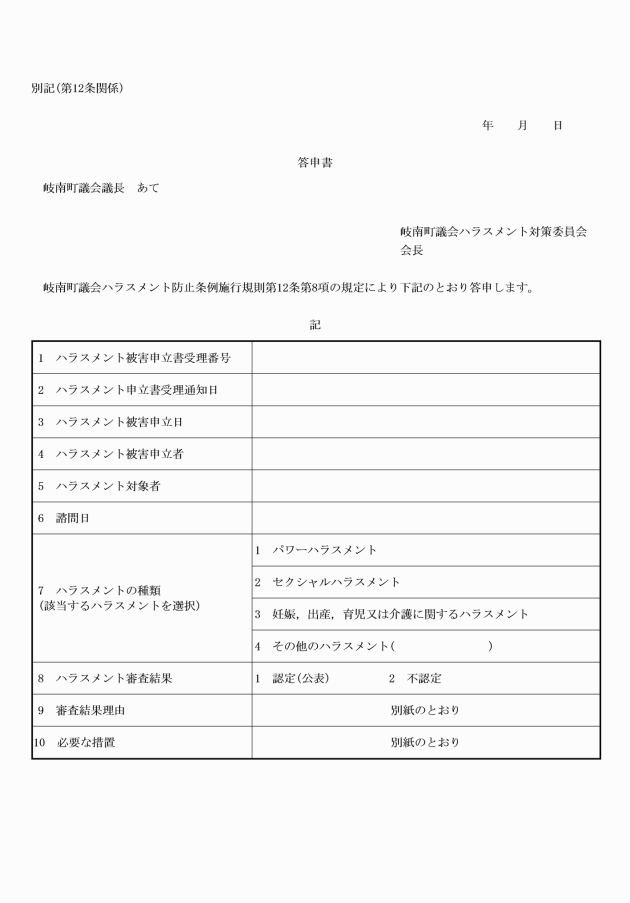

8 委員会は、諮問があった申立てに関する審査結果を議長に答申するものとする。

(公表等)

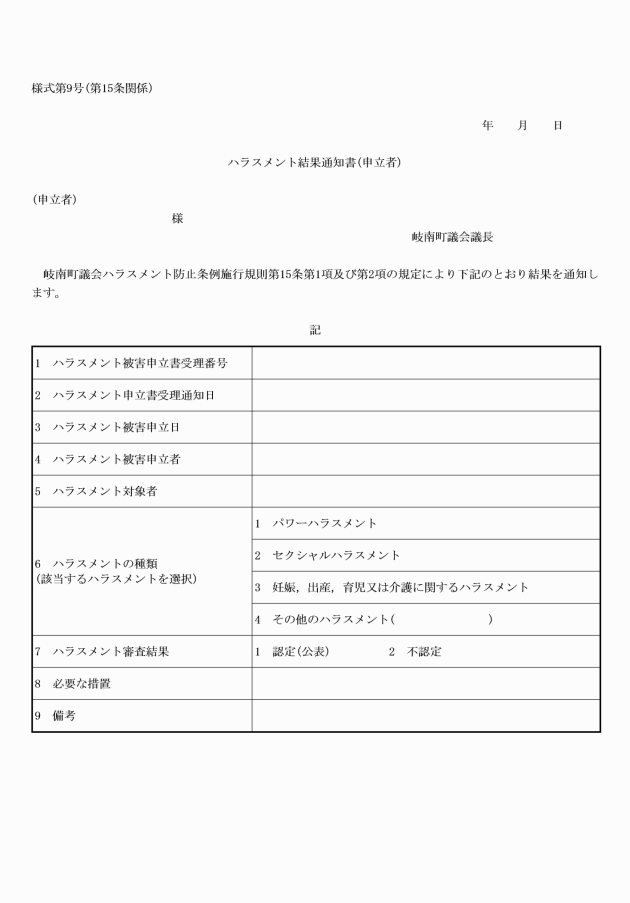

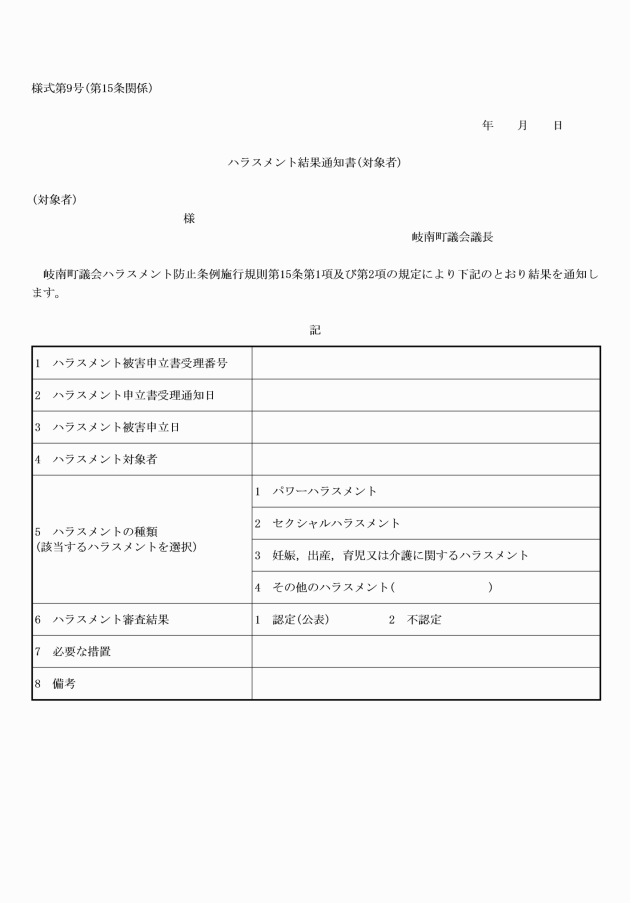

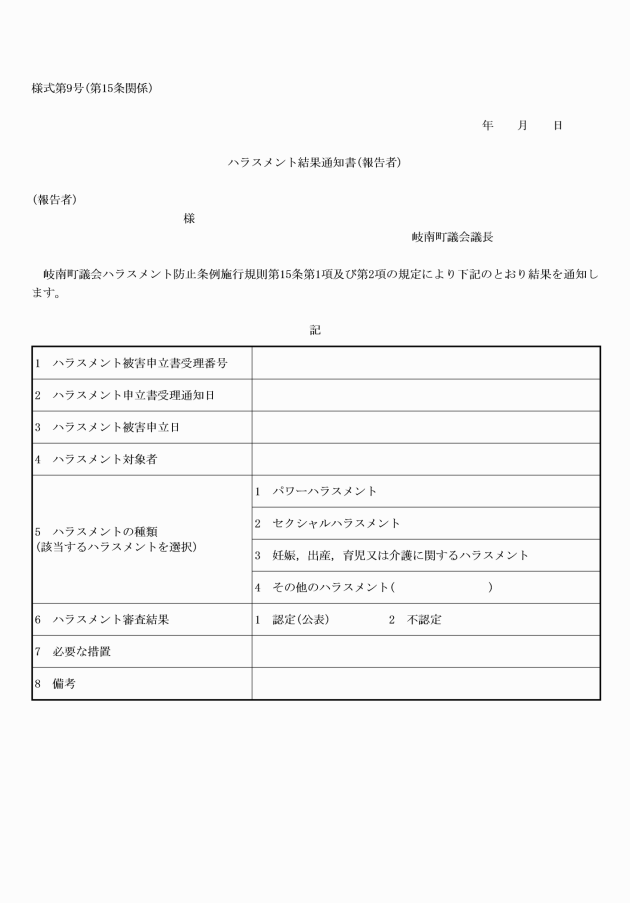

第14条 議長は、条例第15条第1項の規定によるハラスメントを行った議員の氏名の公表について、岐南町議会広報紙、岐南町ホームページその他適切な手段により行うものとする。

2 前項の規定により議員の氏名を公表する場合は、認定されたハラスメントの概要とともに公表するものとする。ただし、ハラスメントの概要を公表することにより被害者が特定される場合は、ハラスメントの概要の一部を公表しないことができる。

(1) 研修又は講座の受講勧告

(2) その他議長が必要とする措置

(庶務)

第16条 委員会の庶務は、議会事務局において処理する。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別で定める。

附則

この規則は、令和7年4月1日から施行する。